Titola cosi il manifesto con il quale è stata indetta la manifestazione di ieri 29 marzo a Roma e con il quale si invitava la città a unirsi alla comunità palestinese per commemorare la giornata del del 30 marzo del 1976 durante la quale l’esercito israeliano ha represso nel sangue lo sciopero a difesa delle terre espropriate ‘a scopi statali’ . Chi ha visto il film ‘No other land’ ha ben chiaro le modalità di azione dell’IdF!

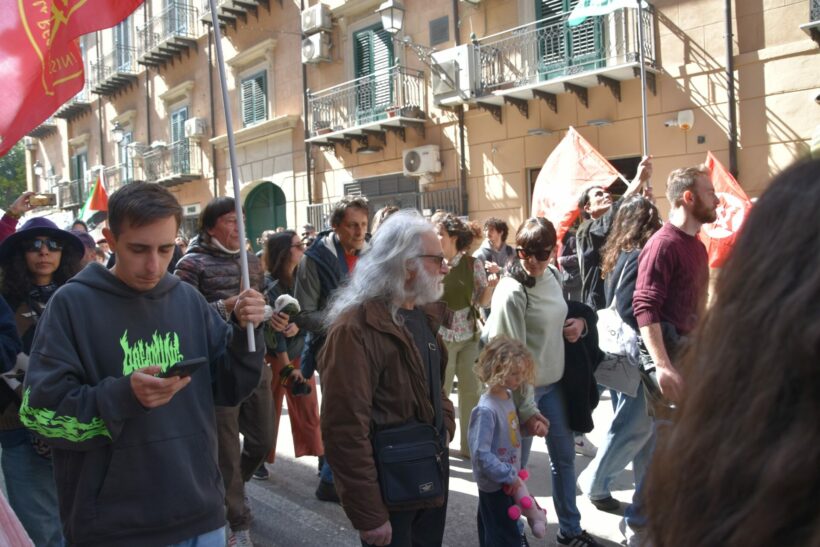

Piazza Vittorio, nonostante la minaccia di pioggia, si è al solito empita di bandiere e striscioni. Sono arrivati in tanti anche gli studenti dell’OSA e Cambiare Rotta con le loro canzoni e i loro slogan contribuendo, inoltre, ad abbassare l’età media dei manifestanti.

Tanti gli slogan per richiedere la libertà per i tre giovani palestinesi per i quali il 2 aprile prossimo si apre il processo nelle aule del tribunale dell’Aquila. Processo che non dovrebbe nemmeno celebrarsi perché i tre non hanno commesso alcun reato ne in Italia ne in Europa. Cosa è se non un processo ‘politico’ alla resistenza palestinese? C’è un pezzo di ‘terra’ palestinese da liberare anche qui in Italia!

La manifestazione si è sciolta in via dei Fori imperiali con l’intervento riportato di seguito e dandosi appuntamento il 25 aprile a piazzale Ostiense simbolo della resistenza antifascista.

Il Giorno della Terra in Palestina

Dal 22 aprile del 1970 il giorno della terra è una ricorrenza annuale promossa dall’ONU con lo slogan our planet our power.

Il Giorno della terra per il Popolo Palestinese, invece, ha tutt’altro significato. Iniziato con la Nabka e mai terminato, il furto della terra in Palestina è un trauma collettivo permanente.

Il 30 marzo in Palestina si ricordano “gli eventi del Giorno della terra” del 1976 quando la confisca di terre palestinesi nel Nord e nella regione della Galilea, innescarono una seria di manifestazioni e rivolte represse con estrema violenza con decine di morti e feriti.

Così il Giorno della terra, ogni 30 marzo, è diventato il simbolo della lotta per i diritti dei/delle palestinesi, il simbolo della lotta per la propria identità collettiva perché la terra non è solo un entità geografica, è una storia, è una identità personale e collettiva.

Oggi più che mai, a Gaza, i Palestinesi soffrono “il dolore della terra” come lo chiama la psichiatra Samah Jabr che cito: <Il dolore della terra è l’angoscia causata dalla distruzione ambientale, dallo sfollamento forzato e ripetuto, la perdita della terra trasformata in macerie

… macerie di case, chiese, moschee, asili e università sotto le quali sono sepolti e smembrati dalle ruspe sioniste i corpi di un numero non quantificabile di donne, uomini, bambine e bambini palestinesi…>.

Siamo di fronte alla normalizzazione di un genocidio e nell’impunità totale dello stato israeliano ! Cambia poco chi stia governando, cambia solo la forma perché ora con Trump stiamo alla caricatura dell’orrore, se è possibile! Ora non servono più i discorsi di facciata, ora si butta la maschera e si sdoganano tutti i discorsi razzisti, fascisti, negando qualsiasi scala di valore, negando lo stesso diritto internazionale; ora si ammette apertamente che l’unica legge è la legge mostruosa del più forte.

Si vuole svuotare Gaza, persino trasformarla in un paradiso per ricconi…e Netanhyau rompe la tregua, peraltro mai veramente attuata, sperando dare il colpo finale a una Gaza stremata.

Già più di 300 i bambini sono morti dalla rottura della tregua i medici a Gaza denunciano un numero incredibili di bambini trovati con ferite alla testa e al petto… questo non è un caso ma un progetto deliberato! Nessuno può più pretendere ignorare Gaza, la carestia provocata, il massacro deliberato di tutto un popolo.

Lo stesso dicasi per la Cisgiordania: assassini, arresti, sfollati che non hanno accesso a nessuna assistenza, come denuncia anche Msf.

La situazione sembra disperata e siamo forse vicini allo scoraggiamento anche noi? La perdita della speranza è un obiettivo della guerra. E’ una costante del capitalismo: perché fermare la violenza contro i popoli quando le guerre sono lo strumento più efficace per l’accumulazione accelerata di capitale?

Sappiamo bene che la difesa della Palestina non è mai stata prerogativa di stati, come sta avvenendo per l’Ucraina, ma da sempre è la solidarietà di movimenti popolari a sostenerla.

Eppure se la resistenza è una, non significa che ci sia una visione unica della Palestina. Ci sono tanti gruppi e partiti diversi, anche frammentati, in Palestina. Sarebbe più semplice per noi sostenitori di una Palestina libera e autodeterminata immaginare l’unità politica della resistenza.

Ma la realtà è sempre più complessa e spesso dolorosa: la colonizzazione divide la società e ancora di più il sionismo. Nella lotta per la sopravvivenza si cerca di mettere le persone le une contro le altre. E’ una strategia ben nota quella di creare frammentazioni e installare “collaborazioni” per indebolire la resistenza.

Il 15 marzo 2025, infatti, si è siglato un accordo tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), guidata da Majed Faraj che, ricordiamolo, a Jenin ha realizzato un vero fraticidio.

L’accordo afferma che le forze di sicurezza dell’ANP raccoglieranno informazioni su Hamas e organizzeranno accordi di sicurezza con Israele. Inoltre – gravissimo – l’ANP attiverà i suoi attivisti della diaspora palestinese in esilio (qui e altrove) per lanciare campagne di propaganda e attacchi contro Hamas e altre fazioni della Resistenza. In cambio l’ANP chiede a Israele benefici e interessi per i funzionari dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania.

Purtroppo oltre alle inquietanti collaborazioni c’è la propaganda! Secondo il Middle East Eye anche l’Assemblea nazionale dei clan e famiglie palestinesi dei vari governatorati della Striscia dice che stanno emergendo partiti sospetti che si allineano con il nemico sionista e i suoi collaboratori. L’assemblea invita il popolo a non parteciparvi. Anche i media più largamente diffusi in Italia e in Occidente sono accusati di distorcere la realtà di un venerdì di rabbia contro il loro massacro: fake news create da chi vuole l’annientamento e la deportazione dei palestinesi da Gaza.

Anche la Onlus “Osservatorio sulla legalità e sui diritti” rileva queste manipolazioni mediatiche:

“Le proteste sono reali e comprensibili, date le condizioni umanitarie disastrose e senza precedenti che la popolazione gazawi sta affrontando e la portata delle proteste sembra molto meno rilevante di ciò che fa vedere la stampa… il reclutamento continuo di nuovi combattenti con Hamas non sarebbe possibile senza un forte consenso della popolazione locale. Dunque il consenso verso la resistenza rimane fortissimo, malgrado le privazioni e il blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele.”

Israele inoltre usa anche le armi della guerra psicologica. L’osservatorio rileva che “migliaia di messaggi sono stati inviati dall’intelligence sionista ai cellulari dei cittadini nella Striscia di Gaza, invitandoli a ribellarsi al governo di Hamas. E nell’area di Beit Lahia, l’esercito ordina ai gazawi di schierarsi al suo fianco. Chi ha rifiutato è stato arrestato e probabilmente torturato.” (Leandro Leggeri)

Tra propaganda e collaborazionismo stiamo nuotando nei prodotti del colonialismo dei sionisti.

Difficile capire ma ciò che rimane chiaro è che i/le palestinesi non vogliono lasciare la loro terra e in tutti modi continuano a resistere in una lotta che sta attraversando già la quarta generazione!

Perciò oggi in piazza sono presenti tutte le realtà palestinesi, tutti i gruppi e le associazioni insieme pur nella loro diversa concezione della lotta.

Oggi, mentre il mondo è testimone di un genocidio in tempo reale, che i governi reprimono quelli che rifiutano di tacere e che i grandi media proseguono la loro propaganda deformando la realtà e disumanizzando i palestinesi, è proprio il momento nel quale la fermezza e la determinazione sono la cosa più importante. La liberazione e la giustizia non sono frutti del caso ma sono sempre frutti della volontà e delle lotte collettive.

Per questo il nostro sostegno alla resistenza palestinese è un sostegno a tutto il popolo palestinese, con le sue divisioni e contraddizioni interne che si ritrovano anche qui nei vari gruppi militanti… Ma oggi, siamo tutti insieme perché la causa è più grande delle divisioni.

Non sappiamo quando la Palestina sarà libera, ma conosciamo il cammino che conduce alla sua libertà. La storia ci insegna che nessun impero, nessun sistema di oppressione, nessun progetto coloniale è mai stato permanente .

Marlène Micheloni, Sociologa e traduttrice

Redazione Roma