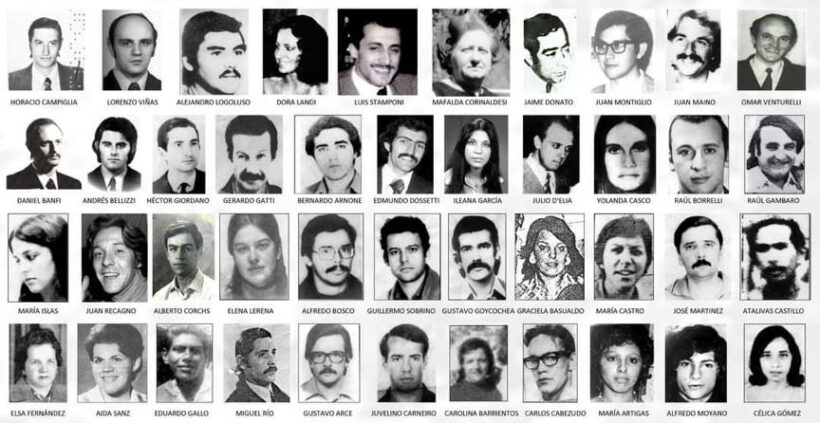

Aurora Meloni è una donna uruguaiana di origini italiane che da molti anni vive a Milano, da sempre impegnata politicamente. Il marito, Daniel Banfi, fu rapito e poi ucciso da uno squadrone della morte nel 1974 in America Latina: uno dei primi desaparecidos. La incontriamo nella sua casa milanese e ci facciamo raccontare la sua intensa vita.

Cara Aurora, raccontaci chi sei

Sono nata in Uruguay e ho condotto una vita normale: scuola, liceo e qualche anno della facoltà di lettere. Mi sono sposata con Daniel Banfi nel 1970; Daniel era stato in seminario in Argentina, ma poi aveva lasciato la strada del sacerdozio e aveva fatto ritorno a Montevideo. Nel 1971 abbiamo avuto la nostra prima figlia e l’anno dopo la seconda. Io e Daniel eravamo militanti della sinistra studentesca, poi sono nati i Comitati di Appoggio ai Tupamaros (CAT) e successivamente Daniel è entrato nell’organizzazione del MLN-Tupamaros (Movimiento de Liberacion Nacional-Tupamaros). All’inizio degli anni ’70 col presidente eletto, Jorge Pacheco Areco, di estrema destra, la repressione si è intensificata moltissimo, pertanto abbiamo deciso di fuggire prima di essere presi e messi in galera. Il resto della nostra storia si svolge in Argentina.

Questo movimento dei Tupamaros era clandestino?

Si, il movimento guerrigliero era clandestino, come tutti i gruppi guerriglieri nati in America Latina dopo la Rivoluzione cubana, ma i gruppi di appoggio no, tanto è vero che i militanti uruguaiani dei Comitati di Appoggio ai Tupamaros (CAT) sono entrati successivamente in una formazione politica, il Movimento 26 Marzo il cui presidente era lo scrittore Mario Benedetti. In seguito questo Movimento ha aderito al Frente Amplio.

Pepe Mujica era parte di questo movimento dei Tupamaros?

Si, era uno dei dirigenti. Il fondatore, insieme ad altri, era stato Raul Sendic che aveva formato il movimento negli anni ’60. Sia Sendic che altri dei fondatori venivano dal partito Socialista.

Anche in Perù c’era un movimento che si chiamava Tupamaros, c’erano dei legami?

No. In comune c’era la simbologia del nome e le lotte contro il colonialismo portate avanti da Tupac Amaru. Costui era un capo dell’impero in Perù che aveva lottato appunto contro il colonialismo. Quando lo presero, per evitare che anche dopo morto diventasse un mito, lo squartarono, legarono le estremità del suo corpo a quattro cavalli che fecero correre da nord a sud e da est a ovest…

Torniamo all’Argentina, come vi siete spostati in quattro?

Daniel andò prima, nel novembre del ’72, sia perché correva più rischi, sia per organizzare la sistemazione laggiù della nostra famiglia: trovare casa, lavoro, ecc. Io rimasi a Montevideo con le nostre figlie, la più piccola aveva meno di un mese e la più grande 14 mesi e mezzo. Quando Daniel trovò la sistemazione adatta, andammo in Argentina anche noi. La casa si trovava nella provincia di Buenos Aires, Daniel lavorava in città. Considera che allora l’Argentina viveva un momento di grande apertura democratica, alle elezioni aveva vinto Héctor José Cámpora, del Partido Giustizialista, in sostituzione di Juán Domingo Perón che era ancora in esilio.

Com’era la situazione in Uruguay? C’era stato un colpo di stato?

In quei momenti, quando ancora eravamo lì, se ti prendevano la tortura era certa e sistematica come metodo per ottenere informazioni. Il Movimento dell’opposizione aveva contro le costituite Forze Congiunte (polizia ed esercito uniti nella repressione). Il colpo di stato avvenne

successivamente, il 27 giungo 1973. Precedentemente c’era stato un governo eletto nel 1971 il cui presidente era un membro del Partido Colorado, Juán María Bordaberry, che fu di fatto artefice, insieme ai militari, del colpo di stato. Fu Bordaberry che fece “il passaggio” dall’“istituzione democrazia” al regime militare.

E in Argentina, nel frattempo?

Nel 1973, rientrato Perón, ci fu il passaggio di consegne da Cámpora al generale Perón. L’accoglienza, in occasione dell’arrivo di Perón, fu incredibile: all’aeroporto di Ezeiza1 avvenne una drammatica e violenta spaccatura del movimento peronista che, come sempre, raggruppava al proprio interno dall’estrema sinistra all’estrema destra. Proprio all’aeroporto vi furono scontri terribili, fu un massacro all’interno dello stesso movimento peronista. La nostra vita non era semplice. Si faceva il lavoro che si trovava e dovevamo crescere le nostre bambine. Continuammo a far politica, sempre legati all’Uruguay. Si organizzavano le attività di solidarietà insieme con gli argentini, soprattutto dopo il colpo di stato, che avvenne tre mesi prima di quello in Cile.

Il primo discorso di Peròn ci sembrò ambiguo: era necessario far ripartire l’economia del Paese, pertanto propose di lavorare un’ora in più al giorno con lo stesso compenso. E poi continuava a ripetere: “E’ necessario andare da casa al lavoro e dal lavoro a casa”, escludendo qualsiasi attività di tipo sindacale o politico. Perón morì nel luglio del 1974, ma già nei mesi precedenti noi uruguayani in Argentina, che eravamo in tanti, compresi i vertici dell’opposizione al regime imperante nel nostro Paese, avevamo constatato la presenza di polizia uruguayana in territorio argentino. A Buenos Aires c’era anche il senatore Zelmar Michelini che era intervenuto, proprio in quell’anno, ad una sessione del Tribunale Russel dedicata ai colpi di stato e alle dittature dell’America Latina. Il discorso del senatore Zelmar Michelini marcò un punto di non ritorto nella denuncia della repressione nella nostra America Latina. Insieme a lui altri dirigenti di altri Partiti democratici, messi al bando dalla dittatura, organizzavano la solidarietà con la lotta del nostro popolo. Noi ci sentivamo come se fossimo un “piccolo Uruguay” in esilio.

Sulla presenza della polizia uruguayana a Buenos Aires avremmo dovuto preoccuparci di più. Anche perché subito dopo la morte di Peròn iniziò una forte e violenta repressione contro la sinistra argentina, contro i giornalisti, i sindacalisti e contro tutti quelli che rivendicavano Democrazia e Libertà. Governava Isabel Peròn, ma insieme a lei c’era José López Rega, colui che aveva creato i gruppi paramilitari della tremenda repressione. A volte si pensa che tutto avvenga col golpe del 1976, ma le cose sono cominciate ben prima.

Cosa successe a voi in quel periodo?

La storia che ci riguarda fu uno dei primi casi di omicidio. Era il settembre 1974 e Daniel fu sequestrato. Spiego nei dettagli come avvenne il sequestro suo e degli altri compagni perché poi questo diventò il modus operandi dei sequestri e delle sparizioni di tantissimi militanti argentini, uruguayani, cileni… Noi abitavamo in provincia, nella località di Haedo, provincia di Buenos Aires, in un appartamento al quarto piano. Alle tre di notte sentii citofonare ad altri abitanti del nostro palazzo e poi sentii anche delle voci. Mi affacciai dalla cucina e vidi parecchie persone davanti al nostro portone, tutte vestite di nero. Andai a svegliare Daniel, ma in un attimo erano già alla porta di casa nostra.

Ricordo furono dodici/quattordici persone a fare irruzione in casa nostra. Tra loro e al comando del gruppo c’era il commissario uruguayano Héctor Campos Hermida. Noi lo conoscevamo dalla questura di Montevideo. L’8 ottobre 1969 eravamo in piazza, a Montevideo, per l’anniversario dell’assassinio di Che Guevara ed eravamo stati arrestati. Uno dei poliziotti che ci interrogò era proprio Campos Hermida. Io e Daniel ci guardammo e con gli occhi ci dicemmo: “Guarda chi c’è…”. Erano tutti armati con mitragliette corte. Da noi c’erano mia mamma e le bambine che dormivano e io implorai che non le svegliassero. Nel soggiorno invece dormiva un nostro amico e compagno che quel giorno era diventato papà. La moglie era in ospedale, lui era venuto a cena da noi e gli avevamo detto di restare a dormire. In un’altra camera c’era un altro compagno, reduce dal colpo di stato in Cile dove era stato rinchiuso allo stadio. Era ospite nostro e sotto la protezione di ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), aspettava il visto per la Francia. Si chiamava Luis Latrónica.

Allora fu il caos: rovistarono dappertutto, presero libri, poster, dischi… Quando chiesero i documenti e videro che Latrónica aveva un pass che lo indicava come proveniente dal Cile, esclamarono, “un goal de media cancha!” (un gol da metà campo). Vale a dire, avevano trovato uno, scappato dal Cile, dove non si aspettavano di trovarlo. Nel frattempo, Daniel era stato rinchiuso in cucina, sentivo colpi e sentii che gli chiedevano se avesse partecipato a un attentato dell’ERP (gruppo guerrigliero argentino) avvenuto nella periferia di Buenos Aires.

Io cercai di entrare e mi colpirono rompendomi una catenella che avevo al collo. Sembra ridicolo, ma io piansi per quella catenella. A quel punto fecero per portarli via tutti e tre e io chiesi dove li portavano. “Alla sede centrale della polizia”, risposero, e mi dissero e di stare tranquilla che non sarebbe successo niente, ma di comportarmi bene altrimenti la prossima volta avrebbero portato via anche me e le bambine. Con Daniel ci guardammo ed ebbi l’impressione che tutti e due pensassimo che ci saremmo rivisti, perché anche in momenti così duri e drammatici non si perde mai la speranza e perché in Argentina non era ancora accaduto che uccidessero qualcuno di noi.

Da lì è iniziato il percorso della ricerca. Daniel avrebbe compiuto 24 anni nel mese di ottobre. Una delle prime cose che feci fu andare dal senatore Zelmar Michelini. Lo conoscevo fin da piccola. Andai all’Hotel Liberty dove viveva e da dove nel 1976 lo portarono via per ammazzarlo. Mi fece parlare anche con i responsabili anche degli altri partiti, io raccontai cosa era successo: nessuno si aspettava l’omicidio, e credo fossero sinceri nel dirlo. Ci aspettavamo la detenzione forzata, i centri clandestini di prigionia, la tortura, ma la morte no.

In quel periodo cercammo dappertutto, bussando a tutte le porte possibili, comprese quelle internazionali. Dopo un mese e mezzo trovammo invece i tre corpi, tanto che ora i loro nomi non si trovano nell’elenco dei desaparecidos perché, appunto, ritrovati. Furono trovati da un contadino che percorreva i campi della fattoria a cavallo. Erano stati sotterrati in un campo a 150km da Buenos Aires. Quando andammo a riconoscere i corpi ci trattarono come delinquenti. Poi arrivò mio suocero, che pure doveva riconoscere Daniel. Fu un momento drammatico: i corpi erano massacrati, legati mani e piedi, torturati e poi ricoperti di calce viva per evitare un riconoscimento immediato. Tutto ciò avveniva un anno e tre mesi prima del golpe in Argentina. Dopo il ritrovamento dei corpi mi prese in custodia ACNUR, il cui Commissario era un ottimo diplomatico svizzero. Mi dissero di prendere subito le bambine e ci trasferirono nella loro sede, dove soggiornammo diversi giorni. Poi salimmo sul volo per Stoccolma.

Fine prima parte

Qui il link all’intervista completa